Dans le cadre de son programme de stage, Navigator demande à ses stagiaires d’écrire un article sur l’intersection des communications et un domaine d’intérêt personnel. Lou-Joris Lavoie-Rondeau se penche cette semaine sur l’intersection des médias sociaux et de la politique.

En 2017, il semble plutôt inconcevable pour un État de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Matthias Lüfkens, auteur du blog Twiplomacy, estime que 92 % des chefs d’États et/ou pays membres des Nations-Unis sont actifs sur Twitter, 88 % sur Facebook et 73 % sur Instagram (Lüfkens 2017). Ce qui a commencé avec une expérimentation de communication diplomatique par un nombre restreint de diplomates en Suède et aux États-Unis, s’est imposée comme la norme pour la grande majorité des départements d’affaires étrangères à travers le monde.

Pourtant, le potentiel des réseaux sociaux a longtemps été sous-estimé par les différents gouvernements. La résistance face à ces nouveaux outils émane de la nature publique et transparente des réseaux sociaux, alors que la politique étrangère est traditionnellement basée sur des négociations en privé et réservée à un club exclusif d’acteurs.

Lorsqu’on observe aujourd’hui l’utilisation généralisée de ces nouveaux médias par les chefs d’État et leurs pays respectifs, il est devenu évident que l’utilisation des réseaux sociaux a profondément transformé la manière de faire de la diplomatie. Il s’agit certes d’un instrument efficace, mais qui comporte également des limites et des risques importants. L’utilisation excessive de Twitter par le président des États-Unis est sans aucun doute l’exemple type des risques politiques et diplomatiques associés à une mauvaise communication sur les réseaux sociaux.

Dans un contexte où la diplomatie numérique opère une influence considérable sur la conduite de la politique étrangère, il semble pertinent de se pencher sur l’influence réelle des réseaux sociaux et de leur impact sur la communication des États.

La diplomatie numérique en action: «Make Our Planet Great Again»

Ilan Manor, auteur du blog The Digitalization of Diplomacy, étudie l’évolution de la diplomatie numérique à l’université d’Oxford. Selon lui, les réseaux sociaux ont bel et bien changé la pratique de la diplomatie. Elle englobe désormais un nombre beaucoup plus diversifié d’acteurs et se pratique de manière plus ouverte et transparente. Le chercheur caractérise le phénomène de la diplomatie numérique comme étant « l’utilisation des médias sociaux par un État pour atteindre ses objectifs de politique étrangère ainsi que pour façonner son image nationale » (Manor 2017).

Autrement dit, au même titre que la diplomatie traditionnelle, la diplomatie numérique a pour objectif de promouvoir l’identité et les intérêts de l’État sur la scène internationale. Les guerres d’influence et de pouvoir entre les gouvernements se transposent en ligne alors que l’image et les valeurs qu’ils projettent via l’internet deviennent une source importante de puissance. Les réseaux sociaux permettent aux gouvernements de communiquer directement un message au public, et ce, sans filtre médiatique. Ils sont devenus un outil puissant pour mobiliser l’appui de l’opinion publique et pour gagner de l’influence.

Le gazouillis « Make Our Planet Great Again » publié en réponse à l’annonce du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat par le président français, Emmanuel Macron, est particulièrement révélateur pour bien comprendre le potentiel des réseaux sociaux en politique étrangère.

En détournant habilement le « Make America Great Again » de Donald Trump, Emmanuel Macron a su communiquer un message symboliquement fort à l’ensemble de la communauté internationale : la France est prête à prendre un nouveau leadership en matière de lutte contre les changements climatiques.

Partagé à près de 236 000 reprises, ce gazouillis a non seulement fracassé le record de partage en France, mais a permis en quelques secondes, de refaçonner l’image du pays. En un seul gazouillis, la France se repositionnait comme un leader du XXIe siècle, qui ne craint pas de s’affirmer devant un président américain omnipotent. Emmanuel Macron a été en mesure de présenter le visage d’un pays moderne et ouvert sur le monde, une France axée vers le progrès, la science et l’environnement.

Le gazouillis d’Emmanuel Macron est également révélateur quant à l’importance des médias sociaux dans l’évolution du phénomène de personnification de la politique étrangère. La présence des chefs d’État sur le web est également devenue une part essentielle de la diplomatie numérique. Alors que l’influence des leaders est de plus en plus jugée sur la base de leur popularité numérique, la réputation des pays est désormais intimement liée à l’image de leur chef et de leurs représentants diplomatiques. Un chef d’État absent en ligne est un chef d’État qui perd en visibilité et donc, en influence.

Une nouvelle génération de chefs d’État qui exploite efficacement la diplomatie numérique

Le Canada s’avère un cas intéressant d’analyse lorsqu’on discute les enjeux de diplomatie numérique. En effet, selon le Nation Brands Index, le Canada a historiquement profité d’une excellente réputation sur la scène internationale et son premier ministre, Justin Trudeau, est extrêmement populaire. Le premier ministre canadien utilise d’ailleurs abondamment les réseaux sociaux pour promouvoir l’image du Canada sur la scène internationale, alors que Twiplomatie le place au 25e rang des chefs d’État les plus influents sur les réseaux sociaux.

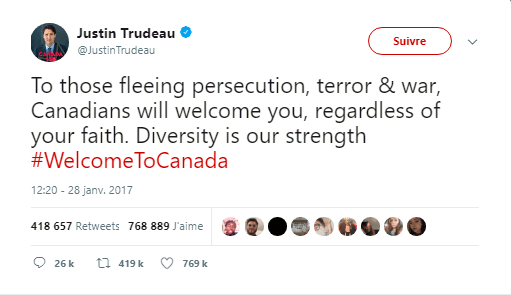

Issu d’une autre génération de chef d’État, Justin Trudeau prouve lui aussi qu’il est capable d’exploiter habillement les médias sociaux de manière à promouvoir l’image d’un Canada moderne, ouvert et accueillant. D’ailleurs c’est un gazouillis de Justin Trudeau qui s’est avéré la publication la plus virale en 2017 parmi les chefs d’État. C’est en réponse au décret anti-immigration de Donald Trump, que Justin Trudeau a publié sur Twitter le 26 janvier dernier « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera… ». Ensemble, les versions anglaise et française de ce gazouillis ont été partagées près d’un demi-million de fois !

Cet exemple démontre également le potentiel inouï des réseaux sociaux pour promouvoir massivement et instantanément les valeurs de l’État alors que ce message a été repris dans tous les grands médias nationaux. Dans un contexte de crise migratoire mondiale qui pousse les pays à fermer leurs frontières, le gazouillis de Justin Trudeau renforce la réputation du Canada comme un pays accueillant et ouvert à l’immigration.

La diplomatie numérique a-t-elle des limites ?

Certes, l’utilisation des médias digitaux dans la conduite de la politique étrangère est devenue un outil de communication incontournable de diplomatie pour les États. Spécialiste des affaires étrangères et auteur du Nation Brands Index, Simon Anholt souligne néanmoins qu’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la diplomatie numérique a le potentiel d’affecter négativement la crédibilité des acteurs qui exploitent ces instruments.

Malgré l’importance grandissante accordée à la puissance de l’image dans nos sociétés, le chercheur affirme que « les pays sont jugés sur ce qu’ils font, ils ne sont pas jugés sur ce qu’ils disent. Cela a toujours été le cas. Pourtant, cette idée qu’un pays peut simplement développer une image de marque pour améliorer sa réputation est une tendance pernicieuse et étonnamment résistante » (Anholt 2013).

L’utilisation répandue des réseaux sociaux par les chefs d’État soulève la question de la limite de l’exercice de la diplomatie numérique. Selon les spécialistes de cette pratique, les États ont tendance à développer de plus en plus une stratégie de communication qui s’apparente au marketing plutôt qu’à la diplomatie. Caractérisée de nation branding, cette approche vise, à l’instar du secteur privé, à développer et à promouvoir une image « de marque » de l’État plutôt que de faire la promotion de politiques et d’actions concrètes.

La diplomatie numérique de Justin Trudeau en matière de lutte contre les changements climatiques s’avère un exemple intéressant de ce phénomène. En effet, le premier ministre canadien a affirmé à plusieurs reprises la volonté du Canada de s’affirmer comme un leader dans ce domaine. D’ailleurs, dans le cadre de la COP21, le premier ministre a fièrement publié sur Twitter que « Le Canada est de retour », en référence au désinvestissement du gouvernement précédent sur la scène internationale, particulièrement en matière d’environnement. Or, le Canada conserve officiellement les cibles de son prédécesseur en matière de climat et il semble évident que le pays ne remplira pas ses engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Ce qui pousse certains observateurs à affirmer que l’utilisation des réseaux sociaux par Justin Trudeau et son gouvernement sert principalement à promouvoir la marque « Justin Trudeau » plutôt que les politiques du Canada. Effectivement, le lien avec le branding peut sembler évident alors que le premier ministre canadien est reconnu pour ses selfie, son sexappeal et son style branché.

À quel point cette distorsion entre les messages véhiculés sur les réseaux sociaux et les actions réelles entreprises par les États peut avoir un impact négatif sur la crédibilité et la réputation du pays et de son chef ? Actuellement, il semble impossible de répondre à cette question considérant la nouveauté du phénomène. Il n’en demeure pas moins que l’efficacité de la diplomatie numérique pousse les États à exploiter les limites de cet instrument alors que les conséquences liées à ces nouveaux outils sont encore mal comprises. Les réseaux sociaux comportent des risques et ils doivent être pris en considération par les chefs d’État et les équipes de communication.